Na hören Sie mal, wo gibt’s denn sowas: Im Mutterland rappeln kreuzbrave VW vom Band, und plötzlich kommt einer aus Brasilien und zeigt den einheimischen Herren, was man denn so alles aus einem Käfer zaubern kann.“ Rudolf Leiding erläutert aus der Distanz der Jahre, warum der SP2 nie nach Europa gekommen ist. Der gelernte Kfz-Mechaniker übernimmt 1968 den Chefsessel bei Volkswagen do Brasil und wird die Produktion innerhalb von drei Jahren um 50 Prozent steigern. Sein Lieblings-Vorhaben freilich, das ist seiner großen Liebe gewidmet. Das „Projekt X“ startet Leiding 1970: Ein kostengünstiger Sportwagen soll dem Puma die Krallen stutzen – die brasilianische Raubkatze fährt seit 1967 mit einer hübschen Gfk-Karosserie auf einer Großserien-Bodengruppe von VW, worüber man bei uns in der heurigen Mai-Ausgabe lesen konnte. Sportwagen-Importe sind im Amazonas-Staat ob absurder Zölle mehr oder weniger unmöglich – doch Bedarf ist sichtlich da, zunehmend auch bei dynamischen Damen. Also soll der Wagen vor allem Helga gefallen, der Gattin von Rudolf Leiding. Der 56-Jährige liefert selbst die ersten Skizzen für seine Herzensangelegenheit, den Feinschliff darf ein Team aus jungen Designern und Ingenieuren übernehmen. Schon im November 1970 ist das erste Tonmodell fertig. 16 Millionen D-Mark als Budget klingen alles andere als üppig, doch man entwickelt ja im Inland und darf sich großzügig aus dem Teileregal von VW do Brasil bedienen. Eigenständig Entscheidungsgewalt hatte Leiding auch als Bedingung dafür gemacht, dass er als Statthalter von Wolfsburg nach São Bernardo do Campo gesandt wurde, einem Vorort der Metropole São Paolo.

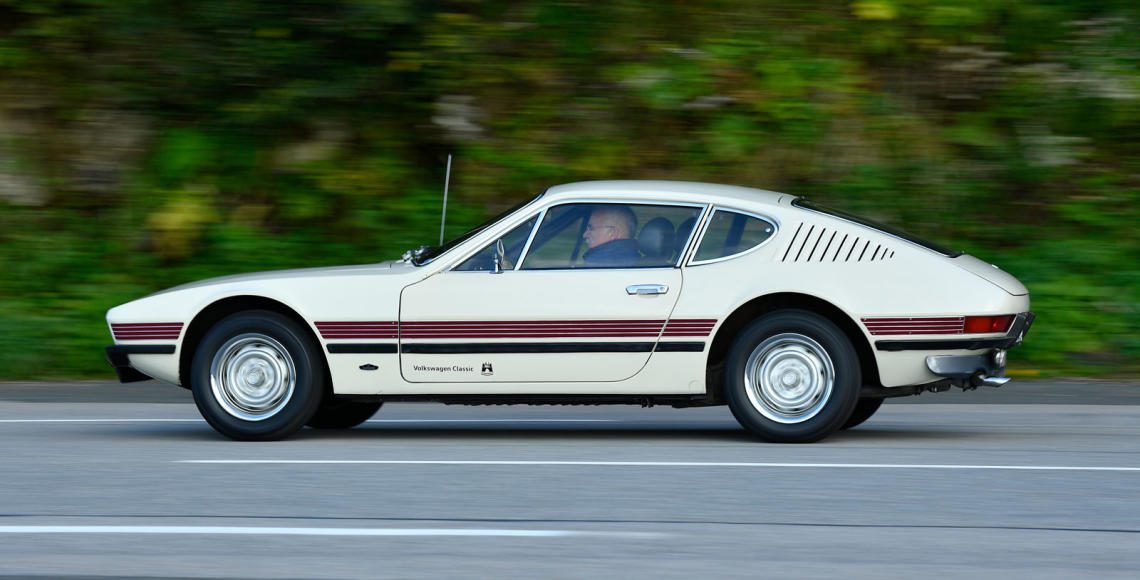

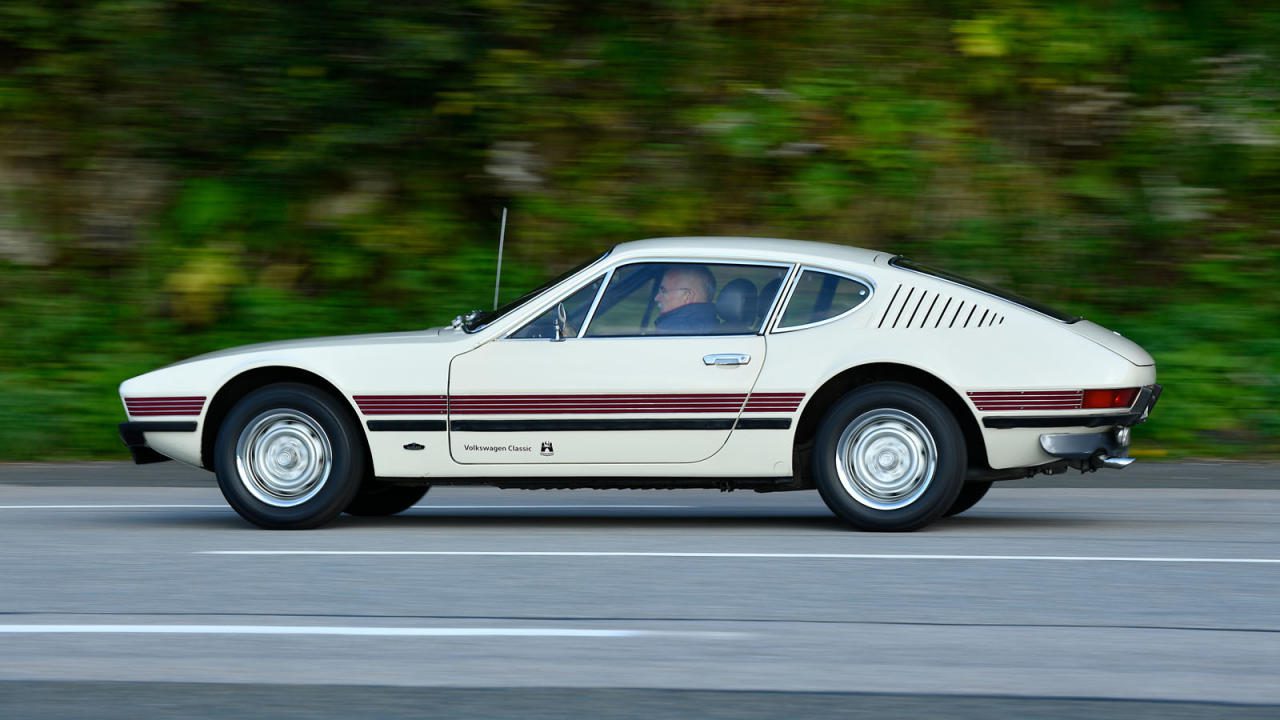

Prototyp? Salon-Showcar? Designstudie? Mitnichten, der VW SP2 lief ganz offiziell vom Band – leider in Brasilien und eigentlich nur für den dortigen Markt.

Bereits im März 1971 wird der Projekt X-Prototyp ebendort auf der deutschen Industriemesse der Öffentlichkeit präsentiert, da arbeitet Rudolf Leiding schon wieder in seiner Heimat – als Audi-Chef. Freilich nur ein halbes Jahr, dann übernimmt er als Konzernleiter das große Steuerrad in Wolfsburg. Damit hätte es doch eine Möglichkeit von höchster Stelle gegeben, den hübschen Volkssportler ins Europa-Programm aufzunehmen, oder?

Stimmt, doch der Scirocco scharrt da schon in den Startlöchern, ab 1974 soll er die sportliche Linie bei VW vorgeben – quasi als Coupé-Version des Golf. Pikanterie dabei: Gerade Leiding ist kein Freund der neuen Frontmotor-Strategie des Hauses. Doch als er zurück in die Konzernzentrale kommt, ist der Weg Richtung Wasserkühlung und Vorderradantrieb schon eingeschlagen, weiß auch der damalige Technik-Vorstand Ernst Fiala. Der Professor aus Wien, gerade erst 90 geworden, blickt für uns in den Rückspiegel: „Auch aus wirtschaftlicher Sicht hätte ein Europa-Import keinen Sinn gehabt, denn in Brasilien wurde nicht gerade günstig produziert. Außerdem wollten wir das europäische Händler- und Werkstatt-Netz nicht mit einer zusätzlichen Komplexität überfordern.“

- Schmierstoff-Vorkommen bloß 2,5 Liter – auch deshalb gibt es im Cockpit ein Instrument für die Öltemperatur. Der rechte Gepäckspann- gurt verdeckt die Abdeckklappe für den Messstab.

- Die Heckklappe lässt sich nur von innen entriegeln, damit stört kein Außengriff die Linie. Darunter warten ein flacher Zusatz-Kofferraum und eine Etage tiefer ein flacher Motor.

- Diese Haifisch-Lichter mit Doppelaugen sah man bei VW auch in Europa, dort freilich am faden 412.

Zurück nach Südamerika. Als Partner für die Produktion des SP holt man sich Karmann – die Osnabrücker unterhalten auch ein Werk in Brasilien, nur einen Speerwurf von der VW-Fabrik entfernt. Dort fertigte man bereits in kleiner Stückzahl Ghia-Karmänner sowie seit 1970 das ebenfalls VW-basierte Touring Coupé, vulgo TC, einen von Giugiaro gelungen gestylten 2+2-Sitzer. Karmann kümmert sich um den Karosseriebau, Lackierung und Endmontage erfolgen aus Qualitätsgründen bei Volkswagen – je nach Quelle schafft man dort 20 bis 25 SP pro Tag. Die Bodengruppe stammt ungekürzt vom brasilianischen Typ 3, der südamerikanischen Schachtel, die seit 1968 am Markt ist. Das bedeutet Heckmotor, Pendelachse hinten, dazu Käfer-Kurbellenkerachse vorne – und vier Nippel, die alle 10.000 Kilometer abgeschmiert werden wollen. Für die SP1 genannte Basis-Version wird das Triebwerk unverändert vom VW 1600 übernommen, doch nur wenige Käufer wollen sich mit 54 PS abspeisen lassen. Für den SP2 bohrt man den Boxer auf 1700 Kubik auf und bestückt ihn mit größeren Vergasern, mehr als 65 PS sind aber ob der geringen Verdichtung von 7,5:1 nicht drin, getankt wird schließlich südamerikanischer Sprudel. „Sem Potência“, also „ohne Leistung“, so interpretieren Augenzwinkernde den Namen des hübschen Zweisitzers, dabei steht SP einfach für São Paolo. Kurz wird über den Einbau des Triebwerks aus dem Volks-Porsche 914 nachgedacht, das käme jedoch zu teuer, denn in Sachen Einfuhrzölle ist die brasilianische Militärregierung ziemlich ausländerfeindlich. Dazu mischt sich der Staat auch in die Preisgestaltung der Fahrzeuge ein.

- Sportlicher und luxuriöser als bei VW seinerzeit üblich gibt sich der SP2 innen. Auffallend: das tief geschüsselte Volant. Schaltknauf, Handbremshebel und Heizungsregler-Griffe aus Tropenholz, also aus heimischem Anbau.

- Die VDO-Instrumente ziert ein dekorativer Chromring, sportwagen-typisch wird auch Auskunft über die Motordrehzahl erteilt.

Für einen VW ist der SP innen gar sportlich und luxuriös, gepolstertes Armaturenbrett, eine hübsche Mittelkonsole, sechs dekorative Rundinstrumente – so sieht ein Volkswagen in jenen Jahren eigentlich nicht aus. Dazu finden sich hinter den Sitzen lederne Gepäckspanngurte, das kommt in den besten Häusern vor. Leder gibt es auch optional als Bezugsstoff für die Sitze, an weiteren Extras lassen sich Gurte, Feuerlöscher, Radio und Pannendreieck ordern. Die Farbpalette ist bunt gemischt, obligat sind rote reflektierende Zierstreifen seitlich, die geradewegs in die Heckleuchten münden. Fesch ist der SP2, richtig fesch. Wir treffen den Brasilo-Sportler in Berchtesgaden, wo alle zwei Jahre Ende September das Rossfeldrennen stattfindet. An zwei Tagen geht es je drei Mal den Berg hinauf und über eine eindrucksvolle Panoramastraße wieder zurück ins liebevoll inszenierte Fahrerlager – das muss man gesehen haben! So wie als Oldtimer-Fan diesen raren VW. Immer wieder werden wir von Zuschauern und Teilnehmern auf den SP2 angesprochen. Ist das ein Prototyp? Nein, davon wurden über 11.000 Stück gebaut. Warum habe ich so einen noch nie gesehen? Nur knapp 700 Stück gelangten in den offiziellen Export, nie aber nach Europa, der Großteil ging nach Afrika, aber auch in den Nahen Osten.

Jetzt aber hinein ins Cockpit. Der Einstieg gelingt einem durchschnittlich gelenkigen Menschen ganz gut, selbst Großgewachsene finden genug Platz. Und die Sitzposition ist ob kleinem geschüsseltem Volant wirklich gut. Brav schiebt der Boxer von unten heraus an, die Schaltung über den kleinen Hebel zeigt sich überraschend knackig und kurzwegig, auch die Reaktion auf Lenkrad-Bewegungen ist so gar nicht Käfer-like – 2,7 Umdrehungen sind es von Anschlag zu Anschlag. Vertrauenerweckend legt sich die keine 1,2 Meter tiefe Flunder in die Kurve, und schon beginnt man zu sinnieren, wie sich der SP2 mit einem motivierteren Motor anfühlen würde. Vor allem der Anschluss vom Zweiten auf die Dritte lässt den Vorwärtsdrang bergauf einknicken, immerhin zeigt sich der Murl trotz dünnem Teppich zum Innenraum hin ganz gut gedämmt in Sachen Wärme und Geräusch.

Die charakteristischen roten Zierstreifen sind reflektierend, das war womöglich eine gute Ausrede für das Nichtzustandekommen eines Europa-Imports. Karosserie von Karmann aus Stahlblech, Gfk wie beim brasilianischen Bruder Puma traute man sich bei VW nicht zu.

Zeitgenössische Testberichte, zumal in Deutsch, sind kaum zu finden. Immerhin: Für die Ausgabe 12/1973 reist ein Redakteur der „auto motor und sport“ nach Brasilien, um einen SP2 zu erfahren. „Viel Beschleunigung kann man nicht erwarten“.

Moniert wird dazu der flache und vom Reserverad teil-okkupierte Kofferraum vorne. Den Bremsen attestiert der Tester Schwergängigkeit, aber auch gute Wirksamkeit. Die Schaltung findet der Kollege natürlich ebenfalls toll. Doch im Grenzbereich erweist sich der SP2 als kräftiger Untersteuerer, was allerdings den brasilianischen Pirellis zugeschrieben wird. Der Autor schließt mit Frage: Warum kommt dieses Auto nicht nach Europa? Werner Schmitt, damals Chef bei VW do Brasil, der Mann, der glücklichen Händlern, die einen SP zugeteilt bekamen, geraten haben soll, das Auto nicht zu verkaufen, sondern als Blickfang in den Schauraum zu stellen, kann sie nicht beantworten. 35 Jahre später hat es eine erkleckliche Anzahl SP2 über den Atlantik geschafft, man munkelt von einem deutlich zweistelligen Bestand in Europa. Den allerersten Grauimport allerdings, den tätigte ausgerechnet VW-Boss Rudolf Leiding: Er ließ einen SP2 frisch aus der Fabrik einfliegen – für Gattin Helga zum Geburtstag.

Daten & Fakten

B4, 8V, zwei Fallstromvergaser Solex 34 PDSIT, 1678 ccm, 65 PS bei 4600/min, max. Drehmoment 123 Nm bei 3000/min, Viergang-Getriebe, Hinterradantrieb, vorne Einzelradaufhängung, Kurbellenkerachse, hinten: Pendelachse, Längslenker, Drehstabfedern, vorne und hinten: Quertorsionsstäbe, Teledämpfer, Stabilisator; Scheibenbremsen v, Trommeln h, Schneckenlenkung, L/B/H 4217/1608/1158 mm, Radstand 2400 mm, Spurweite v/h 1340/1380 mm, Wendekreis 11,3 m, Reifendimension 185 SR 14, Tank 40 l, Kofferraum v/h 140/205 l, 2 Sitze, Leergewicht 890 kg, Gewichtsverteilung v:h 43:57, 0–100 km/h ca. 17,5 sec, Spitze 161 km/h, Verbrauch (DIN) 8,0 l ROZ 95/100 km

Bauzeit: 1972–76

Lebenslauf:

1971: im April Vorstellung von SP1 und SP2 auf der deutschen Industriemesse in São Paolo; 1972: im Juni Produktionsstart; 1973: SP1 läuft Ende aus; 1975: Im Oktober wird der 10.000. Wagen gebaut; 1976: Im Februar rollt der letzte SP2 aus der Fabrik; ein SP3-Prototyp mit wassergekühltem 1800er-Reihenmotor aus dem Passat TS wird gebaut, schafft es aber nie in die Serie

Stückzahl: 11.123 (davon 162 Exemplare SP1 mit 54 PS)

Neupreis: ca. € 8000,–

Marktwert heute (guter Zustand, lt. Classic Analytics): ca. € 24.000,–

Alternativen: Alfa Romeo GT Junior, Fiat 128 3P, Lancia Fulvia Coupé, Matra Bagheera, Opel GT/J, Saab Sonett III, VW-Porsche 914/4