Aus heutiger Sicht lässt sich locker in den Raum stellen, dass Maserati Mitte der 70er bis Mitte der 80er seine unattraktivsten Fahrzeuge lancierte. Doch der Beginn dieser Ära war auch die schwierigste Zeit in der Geschichte der Modeneser Luxusmarke. Eine gute Ausrede? Zumindest eine plausible Erklärung. Und die liest sich so: Citroën, seit 1968 Hausherr in der Viale Ciro Menotti, war 1974 selbst ins Straucheln geraten. Ein Jahr später übernahm Peugeot den Erzrivalen von Michelin – voilà, la PSA – und leitete alsbald Maseratis Abkapselung ein: Die Filiale in Modena wurde kurzerhand in Konkurs geschickt.

Im August 1975 übernahm Alejandro De Tomaso das Ruder bei Maserati – kolportierter Kaufpreis: gerade einmal 300.000 Lire, was nur in Euro ansatzweise angemessen klänge –, und zwar gemeinsam mit einer staatlichen Auffanggesellschaft für gestrandete Unternehmen. In jenem Jahr sollte die Dreizack-Marke nur noch gut 200 Autos produzieren, rund die Hälfte davon entfiel auf das V6-Einstiegsmodell Merak – wobei die französischen Steuermänner auch die teuren Achtzylinder-Wagen Khamsin und Bora mit aufwändig-anfälliger Citroën-Technik verbastelt hatten. Am Genfer Salon im Frühjahr 1976, also bloß ein paar Monate später, präsentierte Alejandro De Tomaso schon das erste neue Modell unter seiner Regie. Das argentinische Schlitzohr hatte einfach sein 1972 eingeführtes, überschaubar erfolgreiches GT-Coupé Longchamp als Basis genommen und bei Petro Frua neu einkleiden lassen. Der Turnier Meisterschneider durfte sich bei Maserati zuletzt in den 60ern beim Design von Mistral und Quattroporte wichtig machen.

Türen und Kofferraumdeckel blieben unberührt, am Rest wollte sich Signore Frua auch nicht sonderlich austoben. Das kantiggeradlinige Kleid kontrastieren an der Front runde Doppelscheinwerfer in moderner Halogen-Technik, fürs Heck fanden sich die Leuchten des maserati-motorisierten Citroën SM – vermutlich ein Abschiedsgeschenk der geflohenen Franzosen. Dem Pendant Longchamp sieht das 2+2-Coupé nur im Profil zum Verwechseln ähnlich, der Maserati ist eine Spur länger, breiter und niedriger, wirkt dabei feiner gezeichnet, die Stoßstangen zierlicher als bei Bruder Tomaso.

Die Bezeichnungen für seine Sportcoupés entlieh die italienische Sondermarke traditionell bei Wüstenwinden oder Rennstrecken, mit Kyalami war jetzt wieder eine Grand Prix-Piste dran, und zwar eine ganz besondere: Pedro Rodriguez’ Sieg 1967 in Südafrika markierte den letzten F1-Triumph für die Dreizack-Marke – den Cooper T81 des Mexikaners scheuchte ja ein Maserati-V12. Ein Dutzend Häferln gönnte man dem neuen GT, dessen Debüt just ins Jubiläumsjahr zum 50. Geburtstag der Marke fiel, natürlich nicht – im Gegensatz zu den Erzrivalen Ferrari & Lamborghini bewegte bis heute nie ein Zwölfzylinder einen Großserien-Maserati. Doch ein V8 musste es schon sein. Aber nicht des Longchamp einfach gestrickter 5,8 Liter-Murl aus dem Ford-Regal, sondern ein dreizackiges Sahnestück: gut eineinhalb Liter weniger Hubraum, dafür viermal so viele Nockenwellen und Vergaser. Block und Kopf aus Aluminium, nichts leichter als das.

Über die PS-Leistung des 4,2 Liter-Triebwerks existieren widersprüchliche Angaben, auch weil mancher Importeur seine Autos vor der Typisierung selbst auf den Prüfstand schickte. Der deutsche Dreizack-Distributor rühmte sich übrigens der Großtat, das Werk zur Installation des 4,9 Liter-Aggregats aus dem Khamsin bewegt zu haben. Der stärkere Motor war ab 1978 optional zu ordern und auf weiteren Wunsch mit einer Dreigang-Automatik von Borg Warner verblockt.

Nur zwei Dutzend Kyalami sollen damit ausgeliefert worden sein – es wären vermutlich mehr gewesen, hätten alle Kunden vor Unterzeichnung des Kaufvertrags eine Probefahrt gemacht und sich dabei über die schwergängige Schaltung aus der Zahnradfabrik Friedrichshafen geärgert. Als Eigner durfte man sich aber auch über vieles freuen: ein durchaus geräumiges Interieur mit dicken Teppichen und feinstem Conolly-Leder, dazu Klima, Colorglas und elektrisch bewegte Seitenscheiben. Ein Kofferraum für die große Reise mit dem Gran Turismo. Kräftige und fading-resistente Zweikreis-Servobremsen mit vier belüfteten Scheiben, hinten nach Jaguar-Art innen am Differenzial angebracht – was Mechaniker fluchen ließ und deren Chefs jubeln.

Was sollte so ein exklusives Italo-Coupé als Neuwagen kosten? Maserati rief für den Kyalami gegen Ende der Bauzeit umgerechnet fast 60.000 Euro aus. Bau-Bruder De Tomaso Longchamp war beinahe ein Viertel billiger und damit noch immer deutlich teurer als der 450 SLC von Mercedes. Noch günstiger hätte es einen Porsche 928 gegeben, weit kostspieliger bilanzierte dagegen Ferraris V12-Modell 400i. Genau diese beiden GT-Kollegen schickte die deutsche Zeitschrift „Sport Auto“ Ende 1981 in einen Vergleichstest mit dem Kyalami. Auf der Geraden hatte der Maserati keine Chance, beim Slalom war er allerdings der Schnellste. Und an der Tankstelle der Durstigste – Stuttgart & Maranello ließen damals schon via Einspritzung mischen.

Was hatte die zeitgenössische Motorpresse sonst noch so zu monieren an diesem Maserati? Der englischen „Motor“ missfiel das bei hohen Touren raue Triebwerk, außerdem die indirekte Lenkung, die mäßige Verarbeitung und die Spritunmengen, die das Doppelvergaser-Quartett aus den beiden 50 Liter-Tanks schlürfte. Die Kritik an der komplizierten Bedienung der obendrein miserablen Scheibenwischer stammte hingegen nicht von der Insel, sondern aus Deutschland, genauer von der „Motor Revue“. Ebenso wie das Nörgeln über die allzu straffe Abstimmung bei langsamer Fahrt und natürlich das schlecht verarbeitete Interieur.

Was hatte die zeitgenössische Motorpresse sonst noch so zu monieren an diesem Maserati? Der englischen „Motor“ missfiel das bei hohen Touren raue Triebwerk, außerdem die indirekte Lenkung, die mäßige Verarbeitung und die Spritunmengen, die das Doppelvergaser-Quartett aus den beiden 50 Liter-Tanks schlürfte. Die Kritik an der komplizierten Bedienung der obendrein miserablen Scheibenwischer stammte hingegen nicht von der Insel, sondern aus Deutschland, genauer von der „Motor Revue“. Ebenso wie das Nörgeln über die allzu straffe Abstimmung bei langsamer Fahrt und natürlich das schlecht verarbeitete Interieur.

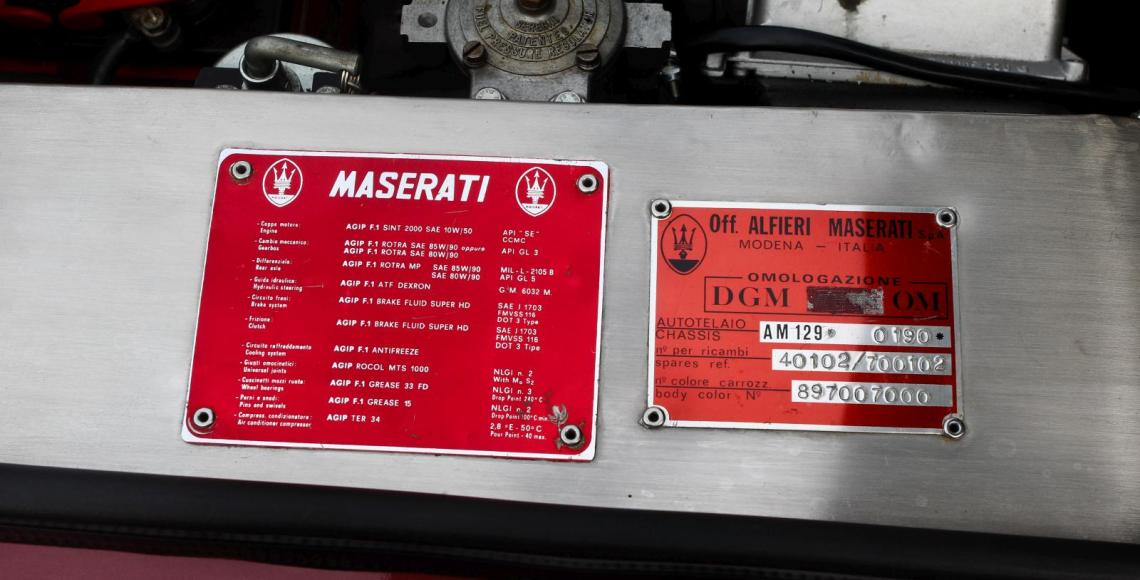

Drei Dekaden später sieht der Oldtimer-Fan die Sache naturgemäß entspannter. Wir sitzen in einem 4,9er von 1980 aus dem Angebot eines Wiener Oldtimer-Händlers (www.autosalonstich.at). Bei diesem Exemplar fehlt dem Lenkrad der in manchen Märkten obligate Pralltopf, ebenso selten trifft man auf einen Armaturenbrett-Bezug aus glattem anstatt rauem Leder. Und der laute Motor? Das Brabbeln und Röcheln des V8 ist natürlich Musik in den Ohren – also bleibt das Seitenfenster bei jeder Außentemperatur stets einen Spalt geöffnet.

Und Verarbeitungs- bzw. Bedien-Patzer von damals sind heute liebenswerte Schrullen. Kippschalter im Sextett, deren Anordnung man sich wahrscheinlich nie merken wird. Jede Menge Rundinstrumente aus dem Hause Jaeger, die gerne spiegeln, so sie nicht das Glück haben, vom Volant verdeckt zu werden. Hakelige Schaltung? Non fa niente, der 4,9er ist so elastisch, dass zweiter und fünfter Gang völlig reichen zum souveränen Mitschwimmen. Novizen und Negierer der Inschrift am kurzen Schalthebel fahren ohnehin im Zweier an, weil die Erste nach Sportwagen-Manier links hinten eingelegt werden will. Der Geradeauslauf ist exzellent.

Hoher Preis, allzu dezente Optik und diverse Alltags-Schwächen vermasselten dem Kyalami den Erfolg seinerzeit, vielleicht auch seine hybride Herkunft als verspielter Bruder des US-orientierten De Tomaso. In Summe entstanden in sieben Jahren gerade einmal 200 Exemplare. Die geringen Stückzahlen und der Reiz der Reizlosigkeit von damals definieren heute den Charme des Kyalami. Und so sind die Preisnotierungen nach langer Talsohlenfahrt seit einiger Zeit wieder kräftig am Steigen.

Spät kam sie also, die Anerkennung. Als der Kyalami 1983 ohne Aufsehen entschlief, wollte sich niemand so recht zu einer großen Grabrede für den Gran Turismo aufraffen. Doch es dauerte sieben Jahre, bis Maserati wieder ein V8-Coupé im Programm führen sollte. Den biturboaffengeilen Shamal hatte man wieder nach einem Wüstenwind benannt – und der letzte große Dreizack-Streich des Alejandro De Tomaso war dann auch mehr obszön als schön.

Daten & Fakten

V8, 16V, 4 Doppelvergaser Weber 42 DCNF, elektronische Zündung, 4136 (4930) ccm, 255–270 PS (280–290 PS) bei 6000 U/min, 390 (440) Nm bei 3800/min, Fünfgang-Getriebe (a. W. Dreigang-Automatik), Hinterradantrieb mit Sperrdifferenzial; vorne und hinten Einzelradaufhängung mit Querlenkern, Teledämpfern und Schraubenfedern (h doppelt) sowie Stabilisatoren, Scheibenbremsen v/h (bel.), Servolenkung, L/B/H 4580/1850/1270 mm, Radstand 2600 mm, Wendekreis li/re 11,4/10,9 m, Spurweite v/h 1530/1530 mm, Reifendimension 205/70 R 15, Tank 50+50 l, Kofferraum 400 l, 4 Sitze, Leergewicht 1750 kg, Gewichtsverteilung v:h 57:43, 0–100 km/h ca. 7,5 sec, Spitze 235–

245 km/h, Verbrauch 18–19 l/100 km (Werksangabe)

1976–1983

1976: Premiere des Typ AM129 beim Genfer Autosalon, im selben Jahr werden noch zwei Exemplare gebaut; 1978: Zusätzlich ist ein stärkeres Modell mit 4,9 Liter zu haben (Typ AM129/49), Produktionsstart der rechtsgelenkten Versionen; 1983: Einstellung der Baureihe, in diesem Jahr sind wie 1982 nur noch acht Kyalami produziert worden.

insges. 200 Exemplare (74 als 4900, davon 25 mit Automatik)

Aston Martin V8, Bitter CD, BMW 633/635 CSi, De Tomaso Longchamp, Ferrari 400 GT, Jaguar XJ-S, Mercedes 450 SLC, Porsche 928