Einst hatte der Dieselmotor einen tollen Ruf: bescheidener Verbrauch und somit entsprechend zurückhaltende CO2-Emissionen, kraftvolles Drehmoment, beeindruckende Reichweite. Doch dann kam VW. Und erhöhte im Herbst 2015 den Bekanntheitsgrad der Stickoxide (NOx) von 0 auf 100.

VW behauptete, die in Kalifornien besonders strengen NOx-Grenzwerte einhalten zu können. Wie sich mittlerweile herausstellte, bediente man sich dazu aber einer Schummel-Software, die Abgas-Messungen auf dem Prüfstand erkannte und nur dort die Motor-Parameter auf geringe NOx-Emissionen einstellte. Auf der Straße hingegen wurde das in den Fahrzeugen vorhandene moderne SCR-Filtersystem samt AdBlue-Einspritzung die meiste Zeit deaktiviert. Wohl, weil man befürchtete, dass die Amis bei sonst notwendigem häufigem AdBlue-Nachfüllen die Kauflust verlieren würden.

In Europa setzte VW, warum auch immer, trotz deutlich weniger strenger Abgasgrenzwerte genau die gleiche Schummel-Software ein. Ans Tageslicht kam die Misere im besagten Herbst 2015. Die Wolfsburger bessern mittlerweile rund 10 Millionen Autos via Software-Update nach, doch Behörden und Kunden sind seitdem auf das Thema NOx sensibilisiert. Aufgrund dessen wurden vermehrt und markenübergreifend sogenannte RDE-Tests durchgeführt. Dabei werden die Stickoxid-Emissionen nicht auf dem Prüfstand, sondern im realen Fahrbetrieb gemessen. Nun kam an die Öffentlichkeit, was Experten schon immer wussten: Dass nämlich die Emissionen im Realbetrieb je nach Einsatzbedingungen zumeist höher sind als unter den genormten Voraussetzungen auf dem Prüfstand. Dies liegt freilich an den teils realitätsfernen Rahmenbedingungen des vom Gesetzgeber vorgegebenen Test-Prozederes und nicht grundsätzlich an dem Einsatz einer Schummel-Software.

Verpflichtende Abgastests im realen Fahrbetrieb sollen künftig sicherstellen, dass neu zu typisierende Modelle nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch auf der Straße die gesetzlichen Grenzwerte einhalten.

Übrigens verschärfte die EU schon lange vor dem Auffliegen des VW-Skandals die Rahmenbedingungen, die neuen Regelungen gelten ab 1. September für neu zu typisierende Modelle. Diese verringern zwar die Abweichung zwischen Prüfstand und Realität, können die Schwäche der zugrunde liegenden Methodik aber nicht beseitigen – ein Prüfstandsprogramm kann eben nie die Realität in all ihren Facetten abbilden.

Seit diese Thematik in den öffentlichen Fokus geraten ist, brechen vor allem in Deutschland die Verkäufe von Diesel-Autos ein. Lokale Politiker erlassen dort City-Fahrverbote oder drohen diese an. Verkehrsminister Alexander Dobrindt berief daraufhin einen „Dieselgipfel“ ein. Und zwar ausschließlich mit Bossen deutscher Autohersteller am Verhandlungstisch, weil alle anderen die Teilnahme verweigerten. Schade für die Deutschen, zumal sich deren Marken bei RDE-Tests vielfach als die Besseren unter den Schlechten erwiesen hatten.

Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried zog kürzlich mit einem „Austro-Dieselgipfel“ nach, bei dem Importeure von zwölf Marken mit am Tisch saßen. Ergebnis: Dieselmotoren von BMW, Mercedes, Renault und des VW-Konzerns der aktuellen Abgasklassen Euro 5 und Euro 6 erhalten auf Hersteller-Kosten ein Software-Update zur NOx-Senkung. Weil es keinen Schummel-Vorwurf gibt (es handelt sich hier im Fall VW nicht um die umzurüstenden oder schon umgerüsteten Mogelmotoren EA 189), ist sowohl die Teilnahme der Hersteller als auch jene der Kunden freiwillig. Weshalb Letztere mit noch zu definierenden Goodies angelockt werden sollen.

Fahrer von Autos der Klasse Euro 4 und älter sollen wiederum mit einer – ebenfalls von der Auto-Industrie finanzierten – Umtausch-Prämie zum Kauf eines Neufahrzeugs motiviert werden, hierzu haben sich vorerst einmal BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Opel, Renault und der Volkswagen-Konzern (Audi, Porsche, Seat, Skoda und VW) bekannt.

Im Gegensatz zu Deutschland wollte Minister Leichtfried eine Prämie nur für „umweltfreundliche“ Autos. Was für die Importeure „umwelfreundlich“ heißt, dürfen sie allerdings selbst definieren. VW-Importeur Porsche Austria preschte vor: mit höheren Prämien für Elektro- und Erdgasautos, dafür gar keiner für fette SUVs und Luxus-Modelle.

Teilweise ist nun von Experten zu hören, dass ein innermotorisches Senken der NOx-Emissionen per Software-Neuprogrammierung zwangsläufig den Rußpartikel-Ausstoß und auch den Verbrauch erhöhen würde.

Professor Helmut Eichlseder, Vorstand des Institutes für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik an der TU Graz, will das aber nicht pauschal bestätigen: „Senkt man via Software die NOx-Emissionen, gibt es einen Bereich, in dem Rußpartikel-Ausstoß und Verbrauch weitgehend gleich bleiben, erst wenn man über diesen Bereich hinausgeht, steigen sie an.“ Wie weit man ohne negative Folgen mit der Senkung der NOx-Emissionen gehen kann, hänge dabei von der Grundauslegung des Motors ab, sei also von Fall zu Fall verschieden.

Ein moderates Ansteigen der Rußpartikel ist an sich kein Problem, schließlich gibt es den Partikelfilter – allerdings wird dabei auch das Abgas-Rückführsystem (AGR) höheren Belastungen ausgesetzt, was zur Versottung (Ansammeln von Ablagerungen) führen kann. Der Gesetzgeber gesteht den Autoherstellern eine kurzzeitige Abschaltung des Abgas-Nachbehandlungssystems zu, also auch des NOx-Filtersystems, wenn das den Motor vor Schäden bewahrt. Ein „Thermofenster“, das manche Hersteller sehr großzügig auszulegen wissen. Kein Gesetzesbruch, moralisch aber mehr als bedenklich.

Für bedenklich hält der TU-Professor jedoch auch jene Entwicklung, dass Lokalpolitiker private Diesel-Pkw in ihren Städten verbieten wollen, der öffentliche Busverkehr aber großteils noch auf uraltem Euro 3-Stand sei. Der Umstieg auf modernere Fahrzeuge soll also Privatpersonen zugemutet werden, während es die öffentliche Hand scheinbar nicht für nötig hält, mit gutem Beispiel voranzugehen.

Und: Stickoxid-Emissionen in Österreich und Deutschland sind je nach Statistik zu 30 bis 50 Prozent auf den Verkehr zurückzuführen, inklusive Lkw-, Schiffs- und Luftverkehr. Der restliche NOx-Ausstoß geht auf die Kappe von Landwirtschaft, Industrie und Energieproduktion. Unterm Strich haben Diesel-Pkw nur etwa 15 bis 20 Prozent der NOx-Emissionen zu verantworten.

Wie gefährlich sind Stickoxide für unsere Gesundheit? Tatsache ist, dass sie giftig sind – vor allem das Stickstoffdioxid NO2 – und die Atemwege reizen. Tatsache ist aber auch, dass Schreckensmeldungen von zehntausenden vorzeitig Verstorbenen aufgrund von NOx-Emissionen wissenschaftlich nicht zu halten sind. Solchen Untersuchungen liegen lediglich statistische Daten zugrunde, die darauf basieren, dass in Gegenden mit hoher Stickoxid-Konzentration Menschen früher sterben. Worauf null Rücksicht genommen wird, sind sämtliche andere Luftschadstoffe in jenen Gegenden. Und zum Teil stammen diese Daten noch aus der Vor-Katalysator-Zeit, als das hochgiftige Kohlenmonoxid (CO) entscheidender Abgas-Bestandteil war.

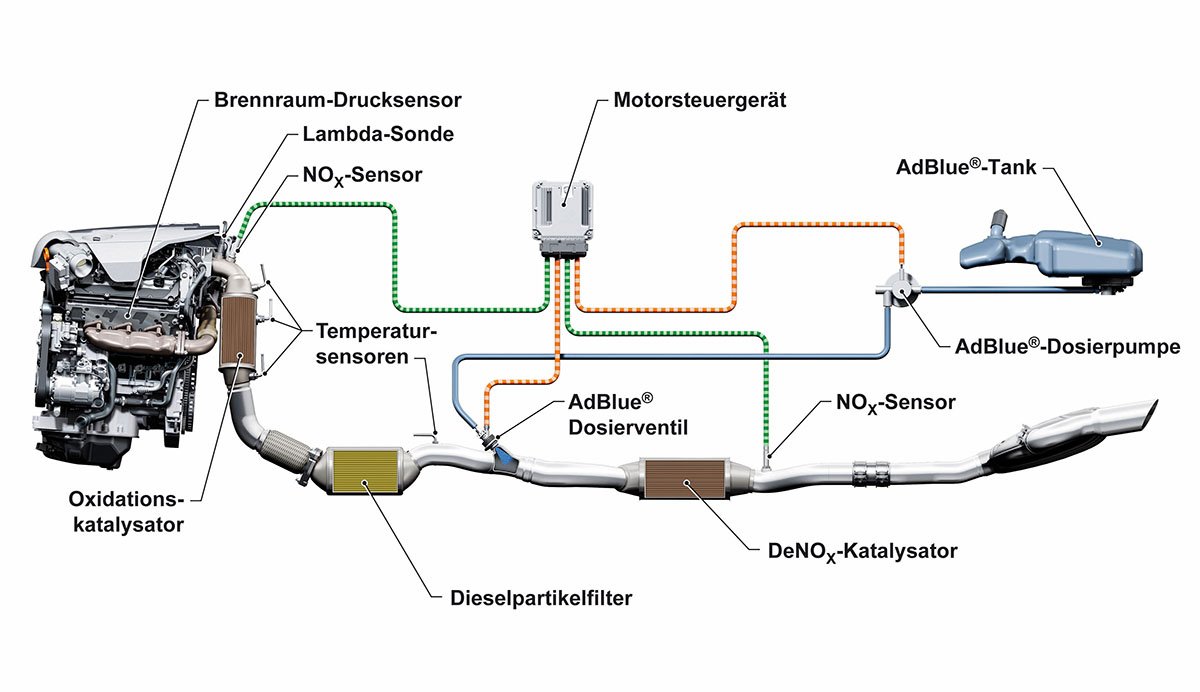

Moderne Diesel-Abgas-Nachbehandlung besteht aus mehreren Katalysatoren und Sensoren, die alle aufeinander abgestimmt sein müssen. Weshalb die vielfach geforderte Hardware-Nachrüstung wirtschaftlich kaum darstellbar ist.

Helmut Eichlseder hält die signifikante Eindämmung von Stickoxiden unterm Strich „für eine machbare Vision“. Das „langfristig viel schwierigere Problem“ sei jenes der Klima-erwärmung, also der CO2-Emissionen. Zur Erklärung: CO2 ist essenzieller Bestandteil des Lebens-Kreislaufes. Menschen und Tiere wandeln im Zuge der Atmung O2 (Sauerstoff) in CO2 (Kohlendioxid) um, Pflanzen machen via Photosynthese genau das Gegenteil. Allerdings wurde dieser Kreislauf in den letzten hundert Jahren gestört: Aufgrund der Bevölkerungs-Explosion (ein Mensch stößt pro Tag mehr als ein Kilogramm CO2 aus), der Massentierhaltung, der fortschreitenden Abholzung des Regenwaldes und natürlich der steigenden Zahl an Verbrennungskraftmaschinen kam es zu einem CO2-Überschuss, der zur Klimaerwärmung beiträgt.

CO2-freie Mobilität wird laut Professor Eichlseder künftig auf drei Säulen aufbauen: Erstens auf batterie-elektrischen Fahrzeugen, zweitens auf Wasserstoff-Autos und drittens auf E-Fuels. Das sind synthetische Kraftstoffe, die u. a. aus Wasser und CO2 hergestellt werden und die in herkömmlichen Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommen, also rückwärtskompatibel sind. Weil dabei nur jenes CO2 freigesetzt wird, das vorher der Atmosphäre entnommen wurde, sind sie diesbezüglich neutral.

Allen gemeinsam ist, dass die Herstellung ihrer Betriebsmittel viel Strom benötigt – ihre CO2-Bilanz kann daher nur dann positiv sein, wenn dieser Strom aus erneuerbaren Quellen (Wasserkraft, Sonne, Wind) stammt.

Von der Zukunft zurück in die Gegenwart. Ist der Dieselmotor überhaupt noch zu retten? Helmut Eichlseder: „Ja, denn ohne ihn und seinen geringen Verbrauch sind strengere CO2-Ziele kurzfristig nicht erreichbar.“

Künftig darf der NOx-Ausstoß bei neu zu typisierenden Dieselmodellen unter Realbedingungen den Grenzwert von 80 g/km nur um das 2,1-fache überschreiten. Was ab sofort durch verpflichtende RDE-Tests im realen Fahrbetrieb nachgeprüft wird. In fernerer Zukunft dürfen dann auch bei den Straßentests die gesetzlich vorgegebenen NOx-Grenzwerte nicht überschritten werden.